Kit de presse

CHRIS MORIN-EITNER, LA JUNGLE DES PARADOXES

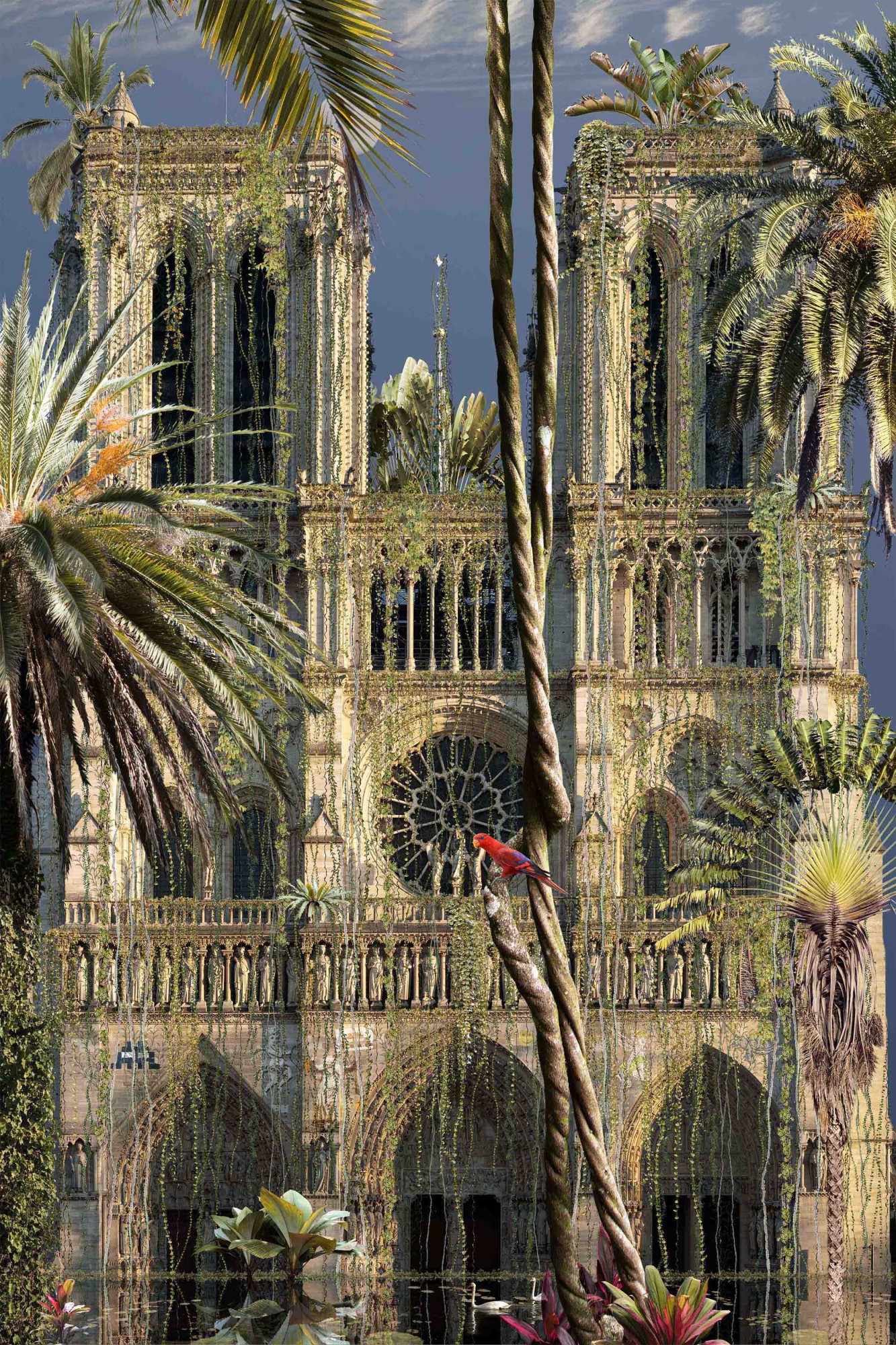

Il y a de drôles de zèbres, très graphiques, devant Beaubourg. Le parvis du musée parisien ressemble à une savane.

On pourrait croire à une installation artistique, réelle, telle un Paris Plage un peu saharien dramatisant le

réchauffement climatique. Cette image (Paris, Pompidou Savane, 2011), est une des compositions numériques de

l'artiste-photographe Chris Morin-Eitner. Il joue là avec un des bâtiments de Paris qu'il aime, le Centre Pompidou,

délaissé, pour le taquiner avec des animaux à rayures. Dans la série « Il était une fois demain », qu'il expose à la

Galerie W, ce manipulateur fait subir de drôles de traitements à différentes mégalopoles de la planète. À chaque

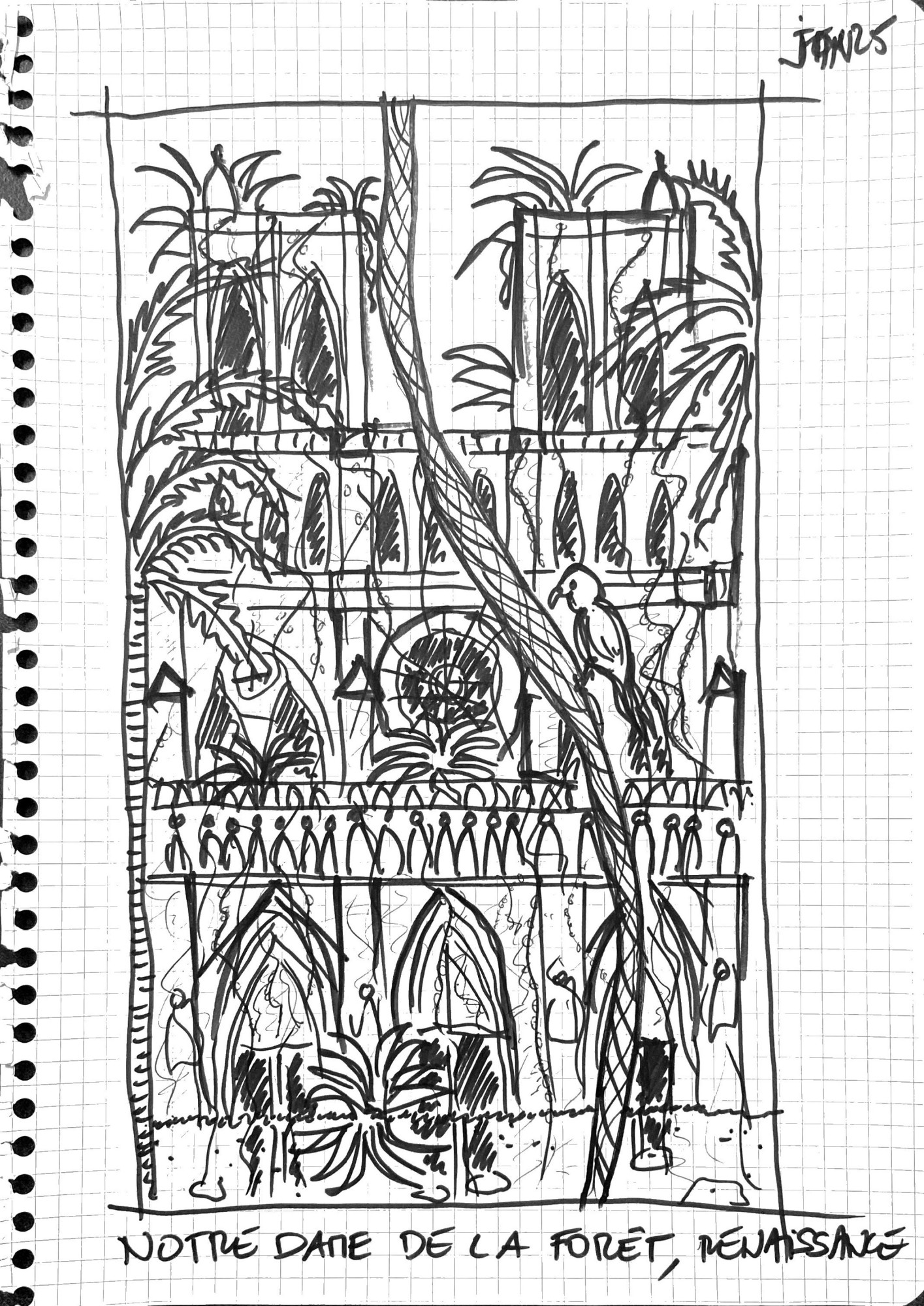

fois, un bâtiment icône, historique ou contemporain, est remis en scène, à l'état de ruine sublimée, complètement

envahi par une forêt vierge aimable, des animaux sauvages apaisés, des oiseaux joyeux, des fleurs colorées. Des

villes telles des Belles au Bois Dormant pétrifiées dans la verdure. Comme les ruines des temples d'Angkor

transpercées et transfigurées par les arbres, des œuvres d'art mutantes, toujours vivantes.

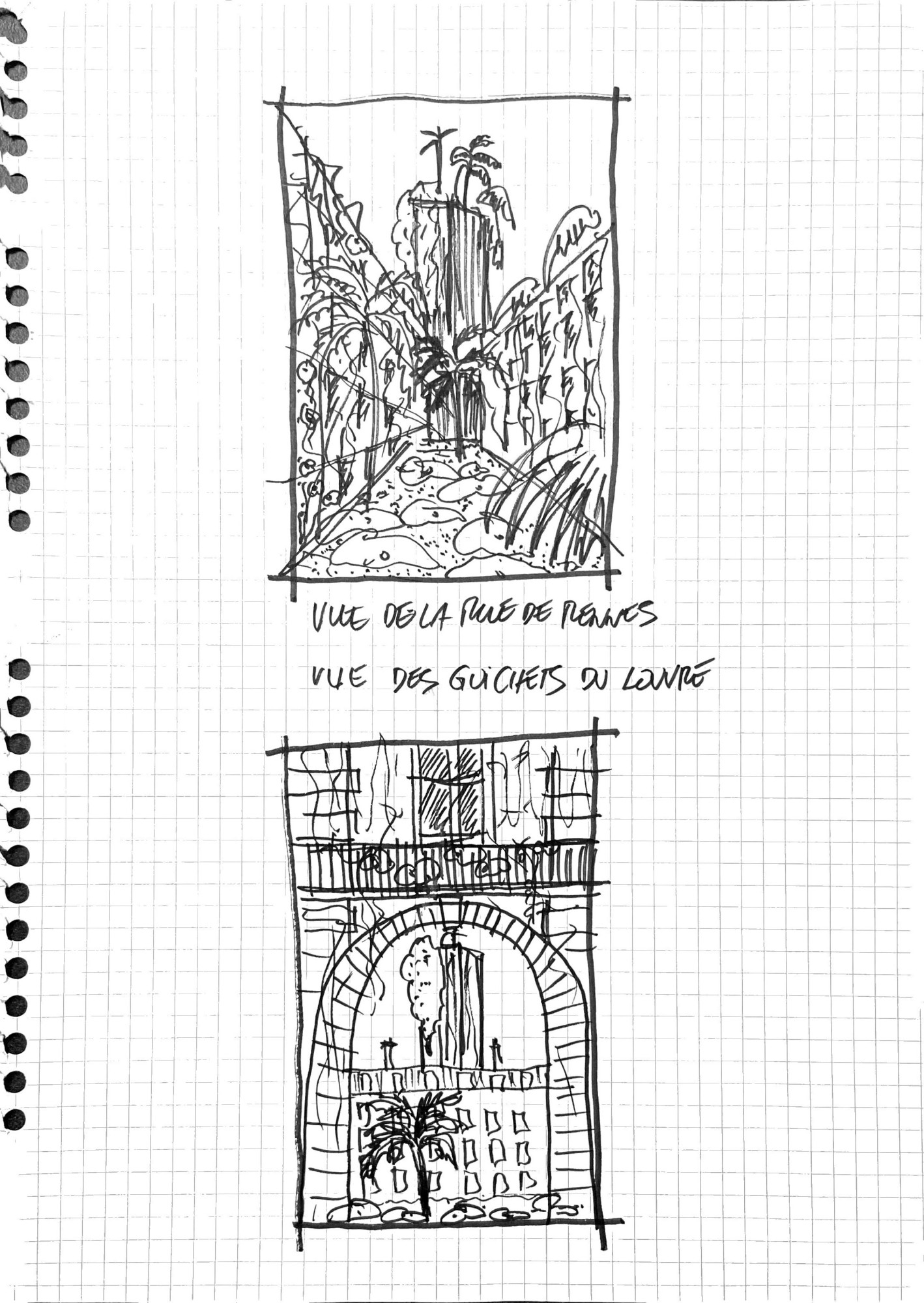

L'Arc de Triomphe parisien se prosterne devant une immense forêt dense. La Tour Eiffel, le Tower Bridge de

Londres, le pont de Brooklyn et les tours de New York dégoulinent de verdure, ou de lianes, se mirant dans des

lacs de nénuphars ou des fleuves agités d'oiseaux voletant. La Place Rouge de Moscou, moins totalitaire, retrouve

son paysage de taïga, les bouleaux sont remplacés par des autruches, noires et blanches. Même Le stade Dubaï du

capitalisme, décrit par l'Américain Mike Davis, est transformé en Jungle Time Machine (2015), l'hyper-

prétentieuse tour Burj Khalifa est réduite à une tour de Babel qui tangue devant une girafe bien plantée sur ses

pattes, tête haute. Le monde minéral, bétonné, les gratte-ciels génériques, de plus en plus hauts comme tous les

Cornichons (surnom de la tour « Gherkin » de Norman Foster à la City de Londres) qui se sont répandus partout,

ont cédé la place à un Land Art artificiel, exotique. L'urbanisme le plus arrogant semble s'écrouler.

Avec cette série d'images de villes tropicalisées, on pourrait penser que Chris Morin-Eitner nous livre là une

critique humoristique de l'architecture contemporaine. Tous ces bâtiments qui ont le vert en poupe, au nom de

l'écologie et de la ville durable. Qui utilisent l'arbre ou les végétaux comme des extraits homéopathiques de fausse

nature, comme « des ornements citadins, du mobilier urbain »(1) ou « de la moquette verte »(2). C'est plausible, car

cet agitateur d'images a fait la Une de Beaux Arts Magazine d'avril 2016 pour illustrer un dossier sur l'architecture

parisienne où les projets présentés regorgent de tours végétalisées et de boutures de plantes.

Cette piste serait d'autant plus pertinente que Chris Morin-Eitner, né à Paris en 1968, est diplômé d'architecture de

l'école Paris La Seine UP 9. Métier qu'il n'a pas exercé mais dont il est resté habité, en photographiant les édifices

du monde entier. Métier qu'il reverse dans ses œuvres, mais pas pour moquer la salade verte des balcons. C'est en

déconstructeur-reconstructeur, en urbaniste sans contraintes, en paysagiste Arcimboldo, qu'il recrée « ses » villes

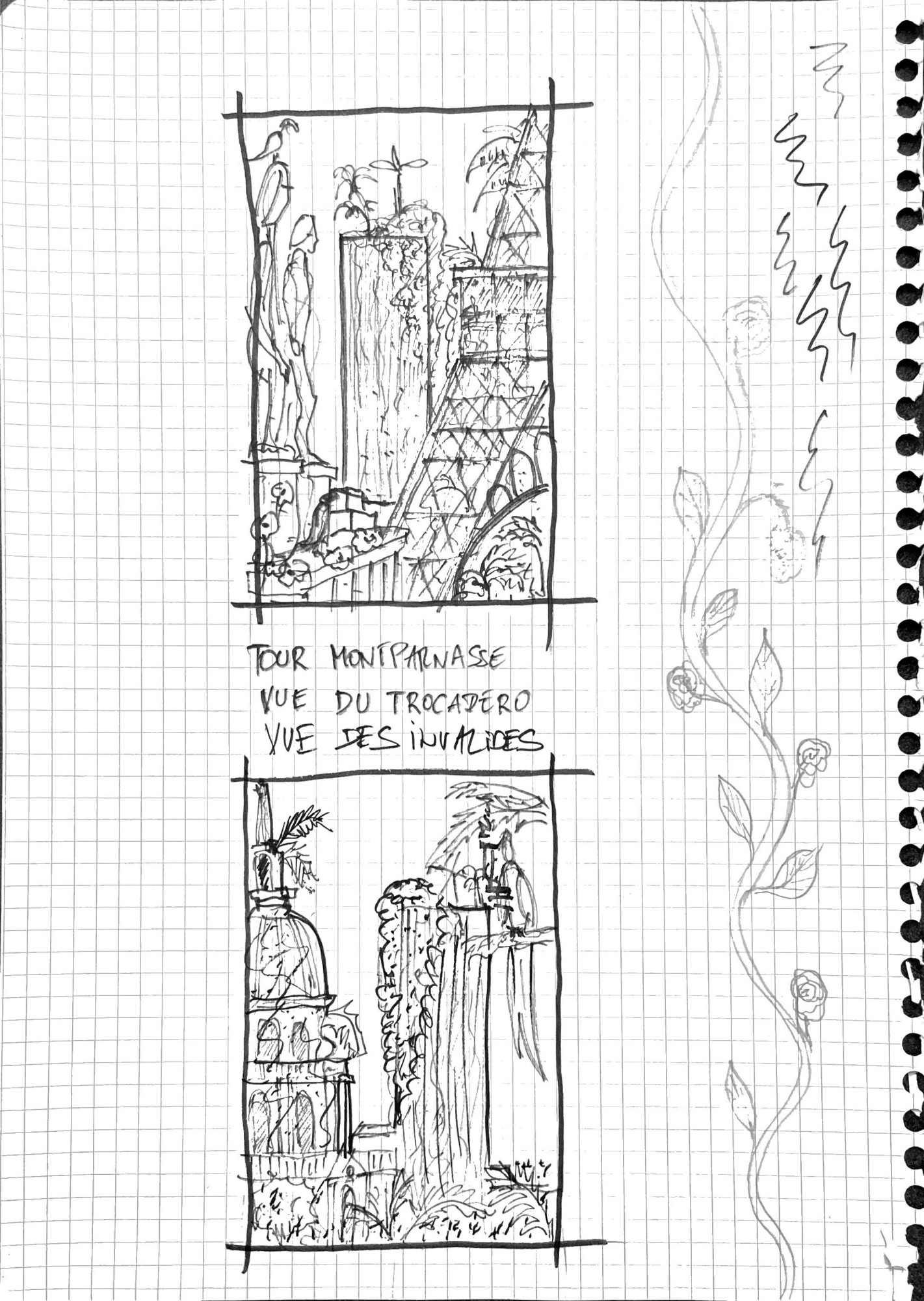

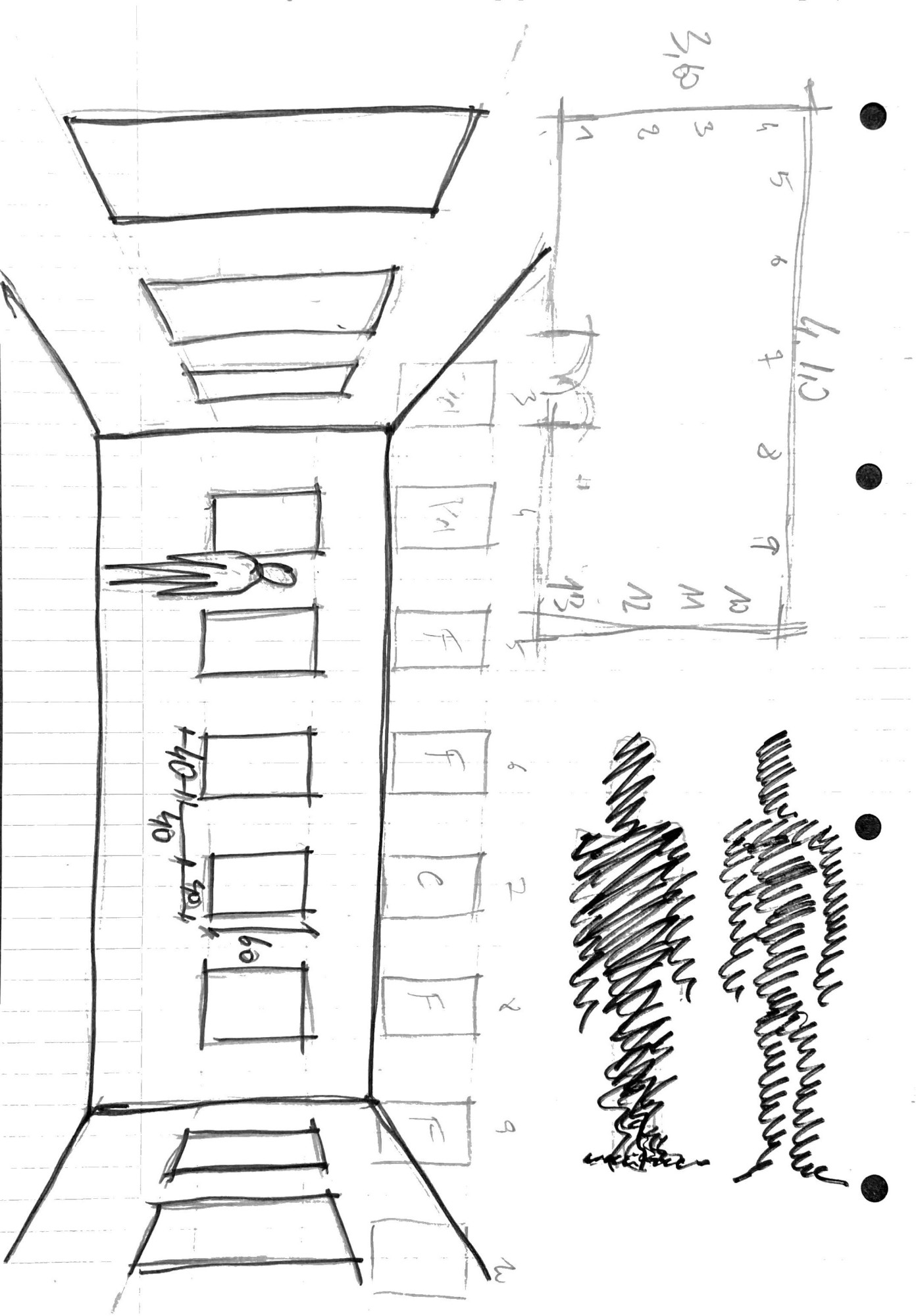

englouties du futur. Ses images grands formats sont savamment dessinées, composées. Les premiers plans très

narratifs ouvrent sur des perspectives maîtrisées. Les flux sont contrariés, les routes et les places disparues sont

remplacées par des champs, des forêts, des plans d'eau. Les tours standardisées créent des élancements verticaux,

les troupeaux d'animaux réenchantés donnent du mouvement horizontal. Les flamands roses ne sont pas des

oiseaux, plutôt des bandes de couleurs. Telle fleur ne tient que par sa forme ou teinte décorative violette.

L'artiste-photographe travaille comme « un peintre numérique », jouant de la surimpression et de l'hybridation,

combinant les photographies qu'il a toutes saisies lors de ses nombreux périples. Elles sont ses pigments, sa palette.

Pour recomposer autant de fictions qui réinventent la typologie colorée du jardin d'Eden. Dans une démarche

sérielle, aux éléments volontairement répétitifs, obsédante. Mais où les foules humaines ont disparu.

Qu'est-il arrivé à toutes ces méga-cités perdues, enlacées aux lianes, sans hommes ni femmes ni enfants ni

animaux domestiques ? Une catastrophe a eu lieu. Sans qu'elle soit identifiée. On décèle des indications dans

certaines images un peu moins idylliques : des traces de l'humanité disparue, sous forme de déchets, de

signalétiques, de tags, de statues, d'éoliennes, de monuments. Dans Paris, La Défense-Lianes (2015), le parvis de

la Grande Arche est devenu un terrain vague, où deux chevaux broutent d'étranges résidus. Des carcasses de

voitures sont échouées à New York, à Times Square, ou à Pékin, devant la China Central Television de

Rem Koolhaas. Le Paradis vire là au paysage doucement plus trash. Chris Morin-Eitner n'est pas qu'un fan

aventurier de la Forêt d'Emeraude, il distille des citations de Blade Runner. Dans Hong Kong, Central-Totems

(2013), il n'y a plus aucun dialogue entre les palmiers, la passerelle aérienne désaffectée, les guirlandes de plantes,

tandis qu'une statue de Bruce Lee esseulée est impuissante à combattre cette mutation.

Que veut nous raconter Morin-Eitner ? Que l'Homme, vaniteux, apprenti sorcier, suicidaire, a détruit la planète

avec ses diaboliques mégalopoles incontrôlables et polluées, ses technologies destructrices ? Et que la nature, plus

forte, finira par danser sur nos tombes ! Mais si l'artiste est inquiet, il n'exacerbe pas la peur, il envisage unl« happy end ». Il n'emprunte pas l'autoroute très fréquentée des carnages SF à la Mad Max, du monde post-

apocalyptique de Cormac McCarthy dans La Route ou des images ténébreuses du photographe chinois Du

Zhenjun dans sa série Tour de Babel. Il prend le contre-pied. Citant Alphonse Allais : « On devrait construire les

villes à la campagne car l'air y est plus pur! ». Ou Robert Bresson : « Puisque le monde est à l’envers, il faudrait

le retourner pour le remettre à l’endroit ». Face à la violence de l'information, au terrorisme de l'humanité, aux

mascarades politiques, dans une dystopie qui ne serait pas si sombre, en Douanier Rousseau numérique, il doute,

fait appel au paradoxe et contre-attaque avec des lianes. Il simule un biotope artificiel, librement chaotique où il

mixe les signes mondialisés, et différentes civilisations. Morin-Eitner serait-il un Candide écologiste qui

conseillerait de cultiver son jardin secret peuplé de bons sauvages ?

Cet artiste-photographe ne renie pas le monde des humains. Il en est. Mais il alerte ses semblables pour les

réconcilier dès aujourd'hui avec la nature. Lors de la récente COP21 à Paris, en « activiste poétique », il a

participé à l'exposition « Climats artificiels » à la Fondation EDF(3), aux côtés d'artistes qui proposaient leurs

visions métaphoriques des enjeux climatiques. Il y a présenté Paris Jungle Tour Eiffel (2010) et Paris Opéra

Garnier Ballet (2012). Deux de ses œuvres que l'on peut toutes rapprocher des écofictions contemporaines. Dans

le catalogue de l'exposition, Denis Mellier, professeur de littérature comparée et de cinéma à l'université de

Poitiers, précise : « Les écofictions sont moins le récit des causes ayant conduit à la catastrophe que l'exploration

d'une relation se redéfinissant, comme dans un récit de voyage ou d'expédition, quand un milieu entièrement

nouveau fait l'objet d'une rencontre et conduit à adopter un autre regard, à s'ouvrir à des savoirs étrangers… Les

écofictions de la catastrophe font du climat déréglé l'agent d'une révolte de la planète humiliée et exploitée mais

réveillée enfin à sa puissance chaotique originaire. »

Dans ces chaos en phase de réveil, il faut entrer, voyager, comme dans l'architecture, comme dans une ville. Pour

aller au-delà de leurs décors glacés, glaçants, très lumineux. Chris Morin-Eitner livre une vision alarmée du

monde. Mais il ouvre aussi ses bagages intimes d'explorateur. Ce Franco-Allemand magnifie l'art et l'histoire

d'Outre-Rhin qui l'ont aussi construit. Avec Cologne, Wunder Köln Hauptbahnhof (2016), il offre un hymne à la

cathédrale gothique de Cologne, un style qu'il chérit. Il sait voyager vers le passé, au XVIIIe siècle, en nouveau

« Hubert Robert des ruines » qui glorifie les décombres contemporains, non par désespoir, mais comme une

possible renaissance. Il exalte les Nymphéas de Claude Monet, ces nénuphars de Giverny qu'il sème partout

comme un gimmick impressionniste. Il plonge dans Les villes pétrifiées de Max Ernst. Il se promène dans les road

movies de Wim Wenders ou Jim Jarmusch. Et regarde aussi du côté des installations-accumulations critiques d'Ai

WeiWei.

Si on se prend au jeu des extrapolations futuristes de Chris Morin-Eitner, c'est qu'il n'édite pas des tracts. Ses

images de rebuts sont aussi des rébus, ouvertes à l'interprétation, où l'humour se niche dans les détails. Il s'amuse à

frôler le kitch répétitif, l'ornemental fleur-bleue. Dans ses jungles, il sème des petits cailloux pour que l'on s'y

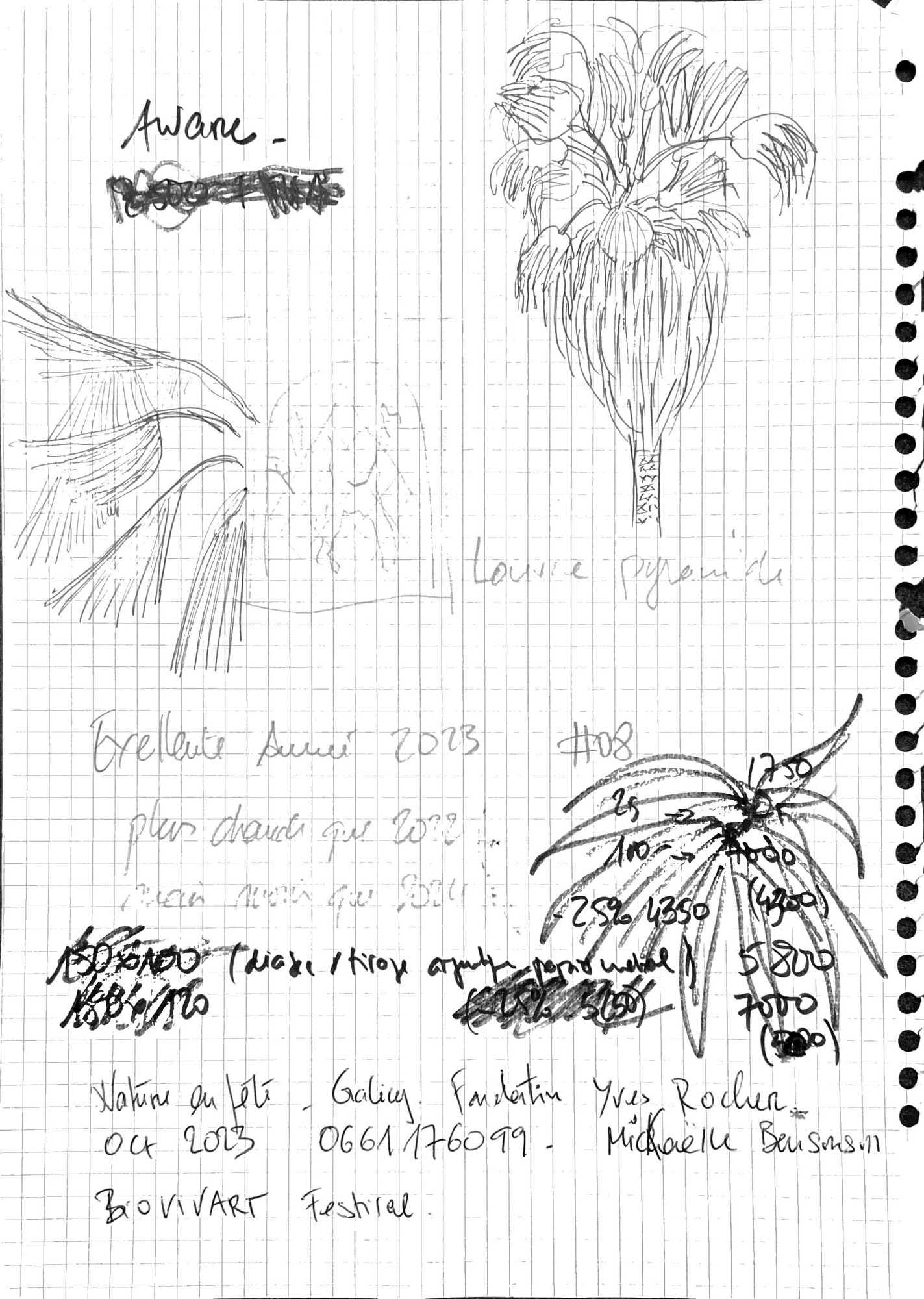

retrouve, on ne les repérera pas tous. Comme un de ses palmiers fétiches, en forme de paon, omniprésent, sur les

toits de Londres ou de New York. Ou comme ses éoliennes résistantes, moqueuses, autant de petits moulins-à-vent

d'un Don Quichotte du XXIe siècle. Ou encore ses serpents invisibles qui ne seraient plus venimeux. L'artiste nous

entraîne dans ses songes, des fables où il nous transformerait bien en gazelles roses et libres qui ne seraient plus

traquées par la loi du plus fort. Des contes où se glisse sa part d'enfance non vaincue, sa « Forêt des paradoxes »

personnelle où il aimerait se promener, entre grandes frayeurs et petits bonheurs. Parmi ces indices dissimulés,

quel est son « Rosebud » ? Comme l'a confié Le Douanier Rousseau : « Je possède les paysages que je peins ».

ANNE-MARIE FÈVRE

Journaliste indépendante (ex Libération) spécialisée en architecture, design et graphisme (www.delibere.fr).

(1)Tribune de l'architecte Matthieu Poitevin, mars 2016, dans la revue « AA », larchitecturedaujourdhui.fr

(2) Rudy Ricciotti, dans « HQE, Les renards du Temple », 2006, éditions Al Dante/Clash.

(3) Exposition « Climats artificiels », commissariat Camille Morineau, qui s'est déroulée du 4 octobre 2015

au 28 février 2016 à la Fondation EDF de Paris. Catalogue, éditions Paris Musées/Fondation EDF.

L'ENTRETIEN

« Je n’utilise pas l’intelligence artificielle. Toutes les images sont issues de mes propres prises de vue. »

Photographier la nature

Eric Landau (EL) : Chris, tu reviens d’Argentine et du Brésil, où tu as photographié des plantes et des animaux. Comment se déroule une prise de vue ?

Chris Morin-Eitner (CME) : Quand je recherche une plante, c’est une véritable rencontre avec la lumière et le végétal.

Je ne cherche ni une plante trop parfaite, ni une plante trop abîmée.

Je cherche la belle plante, dans la belle lumière, qui s’offre à moi comme si elle posait, comme une évidence.

L’origine : Angkor et la naissance d’un projet

EL : Quand cette relation avec la lumière et les plantes a-t-elle commencé ?

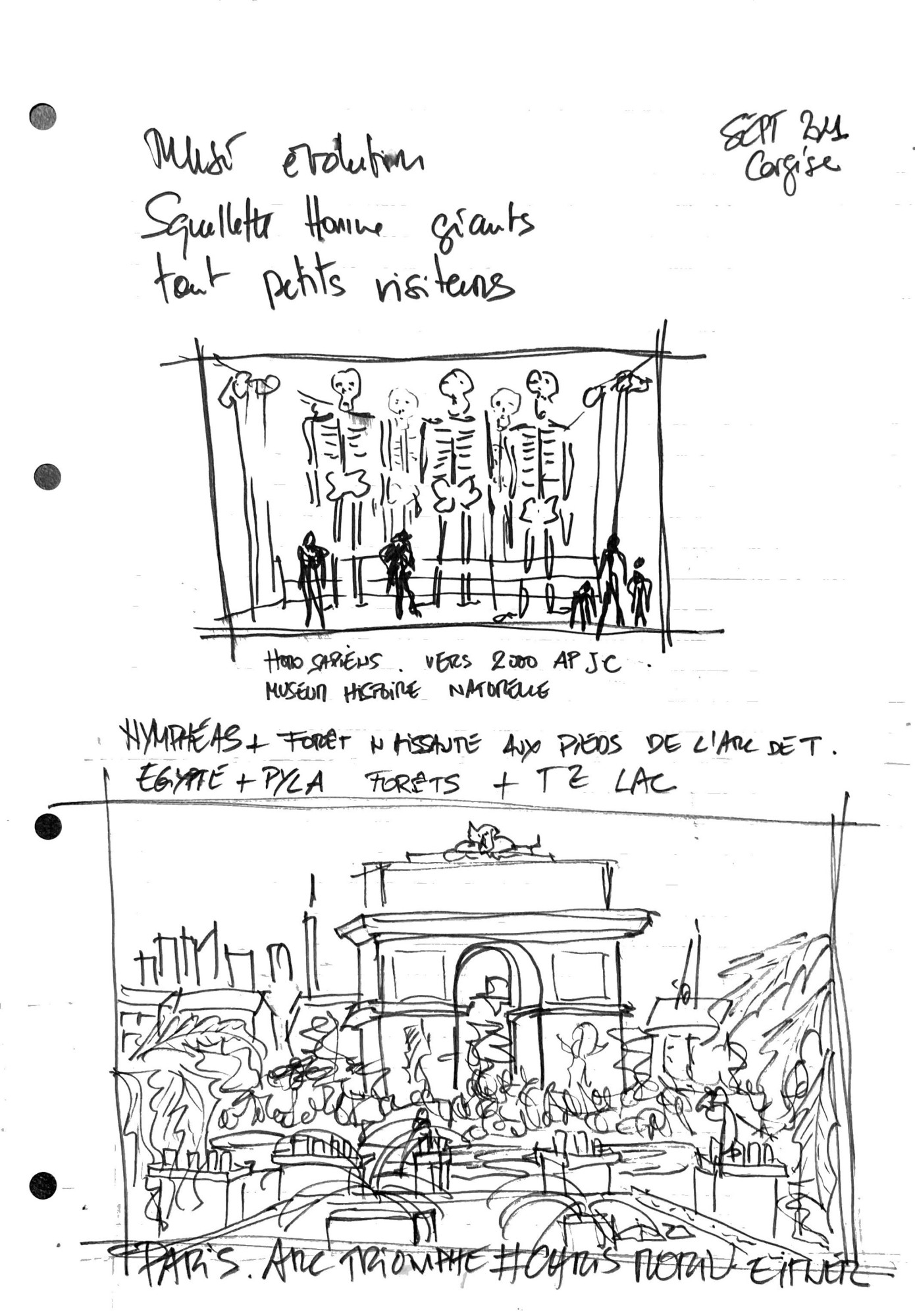

CME : C’est lors de mon voyage à Angkor que l’idée de cette série a germé.

Je photographiais déjà des plantes, mais c’est en travaillant mes images que j’ai véritablement appris à les capturer. Les plantes sont des architectures vivantes. J’y vois des structures qui s’élèvent, des motifs, des textures.

De l’architecture à la nature

EL : Tu as étudié l’architecture. A cette époque, t’intéressais-tu déjà aux villes envahies par la nature ?

CME : Pour mon diplôme, j’ai choisi un sujet qui me ressemblait : la réhabilitation du Jardin des Plantes, où l’architecture et la nature se mêlaient. Cette fusion s’est transposée dans ma photographie. C’est une continuité aujourd’hui.

Une ville végétalisée

EL : Ta série « Il était une fois (Demain) Aujourd’hui - Paris » est d’actualité. As-tu conscience de cet aspect visionnaire, ou est-ce venu naturellement ?

CME : Je n’ai jamais cherché à faire une œuvre politique. C’est un besoin personnel. J’aime la ville et la nature. Je voulais une harmonie entre ces deux mondes, loin des visions post-apocalyptiques angoissantes. Mon travail imagine une coexistence paisible.

L’absence humaine, une présence induite

EL : Tes œuvres ne représentent jamais d’humains, pourquoi cette absence ?

CME : Ils sont là, mais invisibles. Chacun peut imaginer leur place dans l’image. La nature existe avec nous, et inversement. L’humain est bien présent, hors-champ.

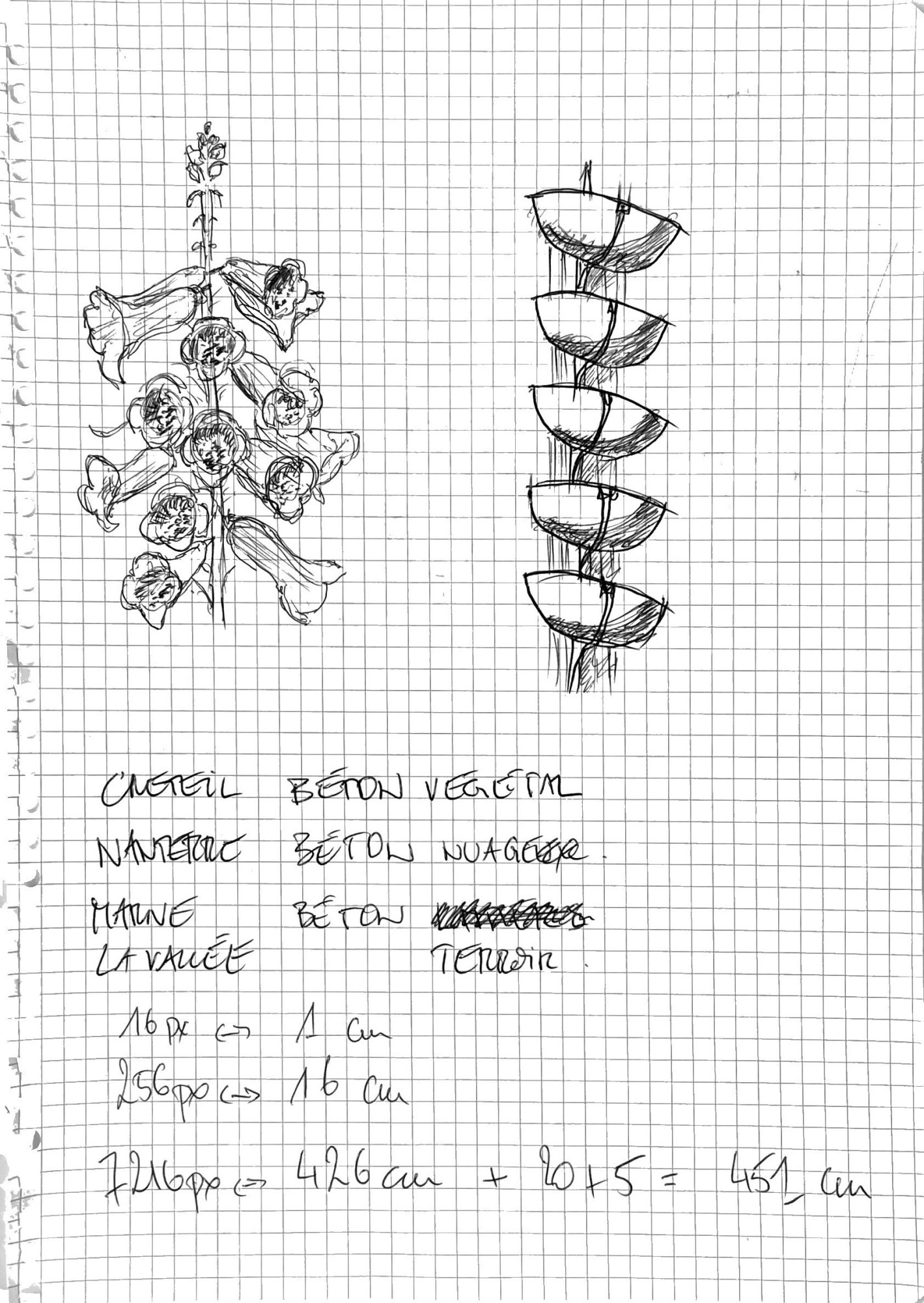

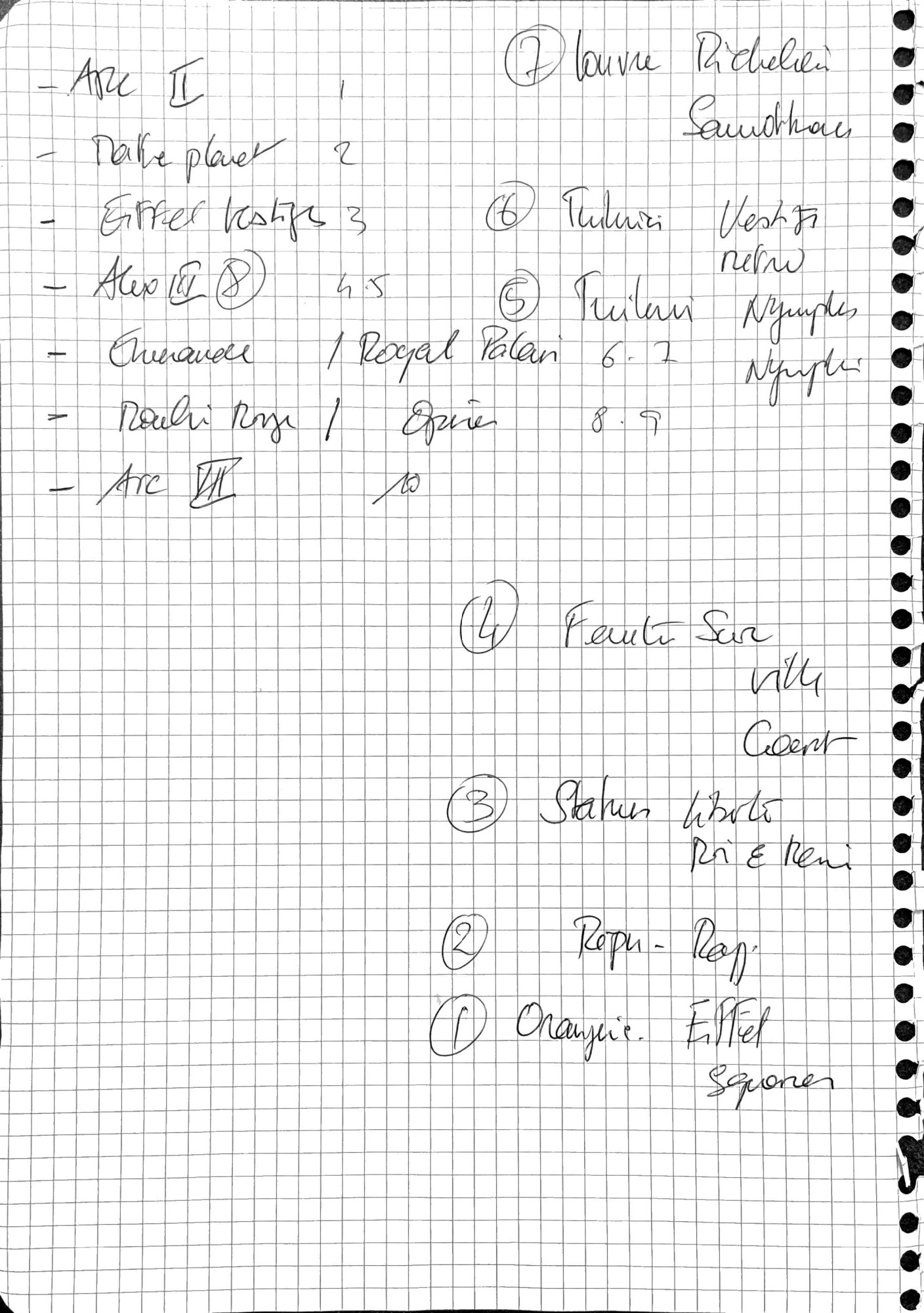

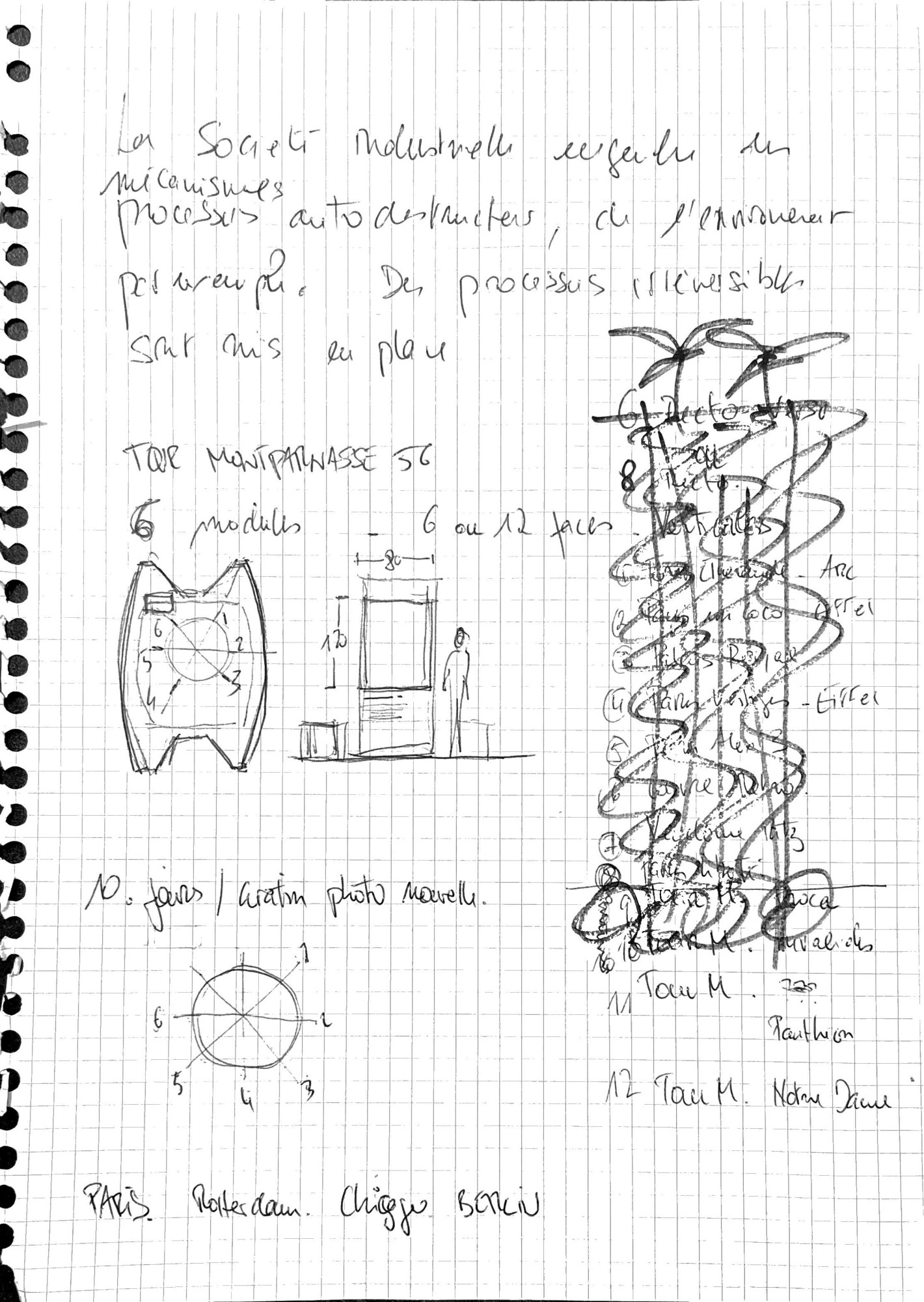

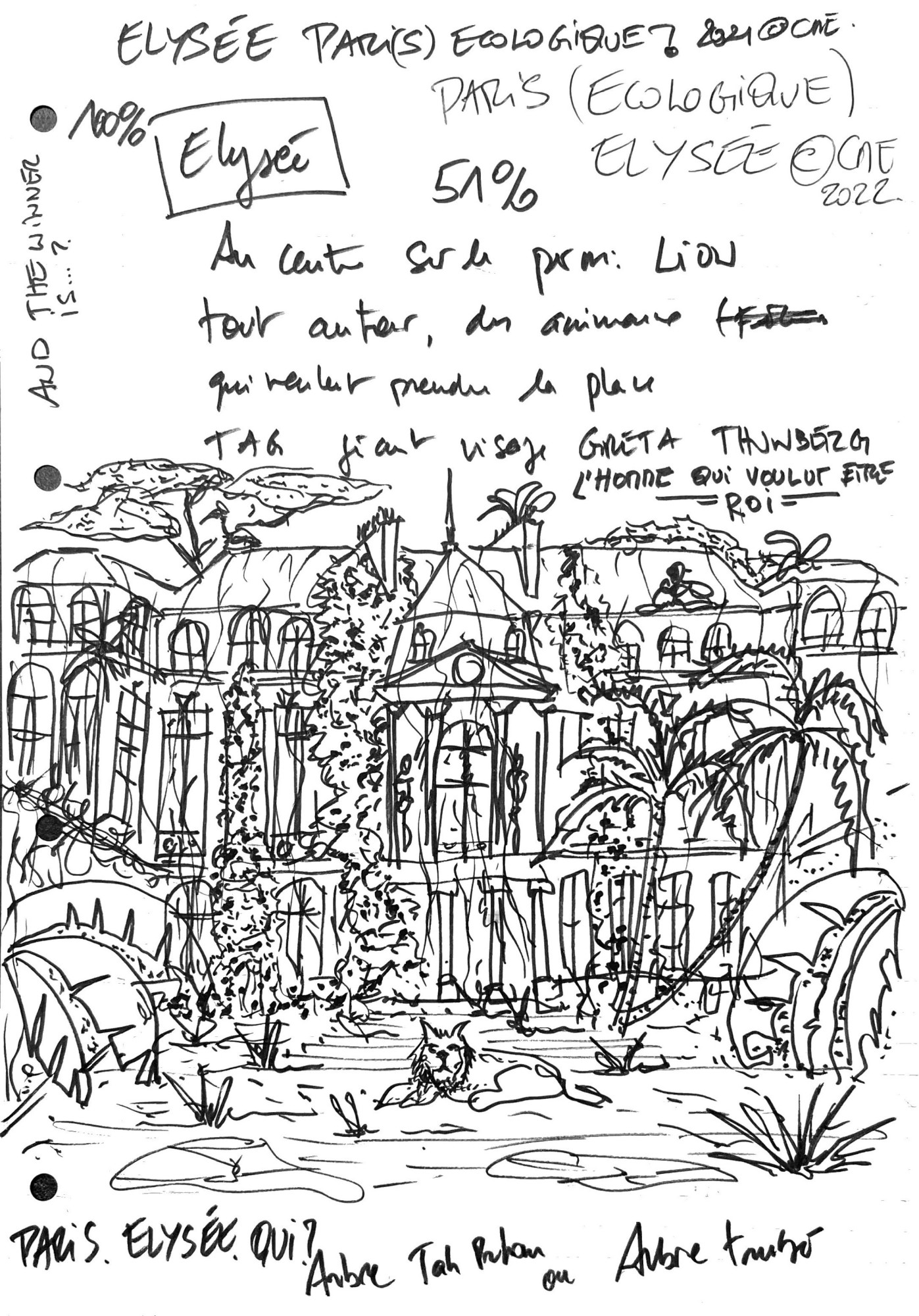

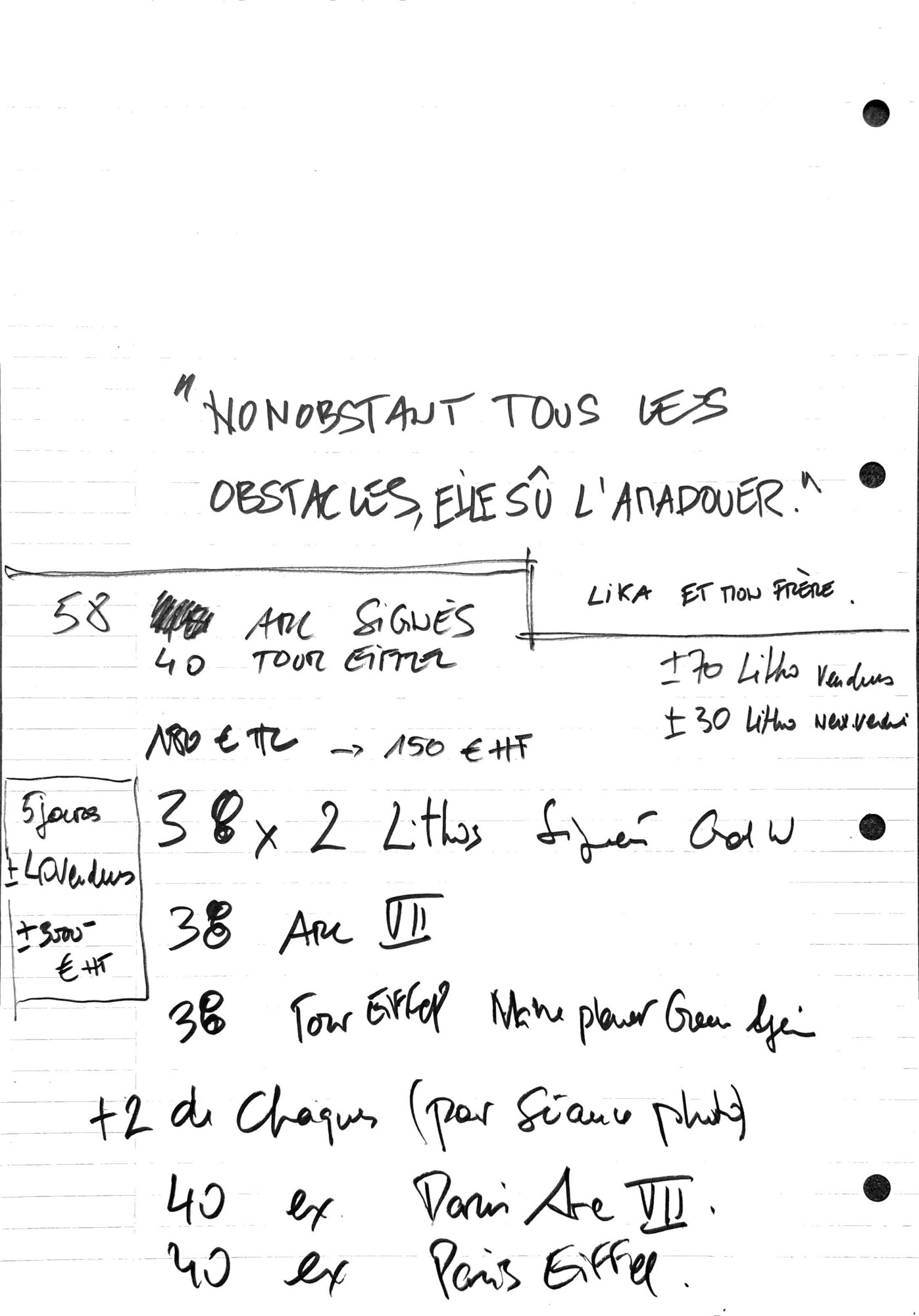

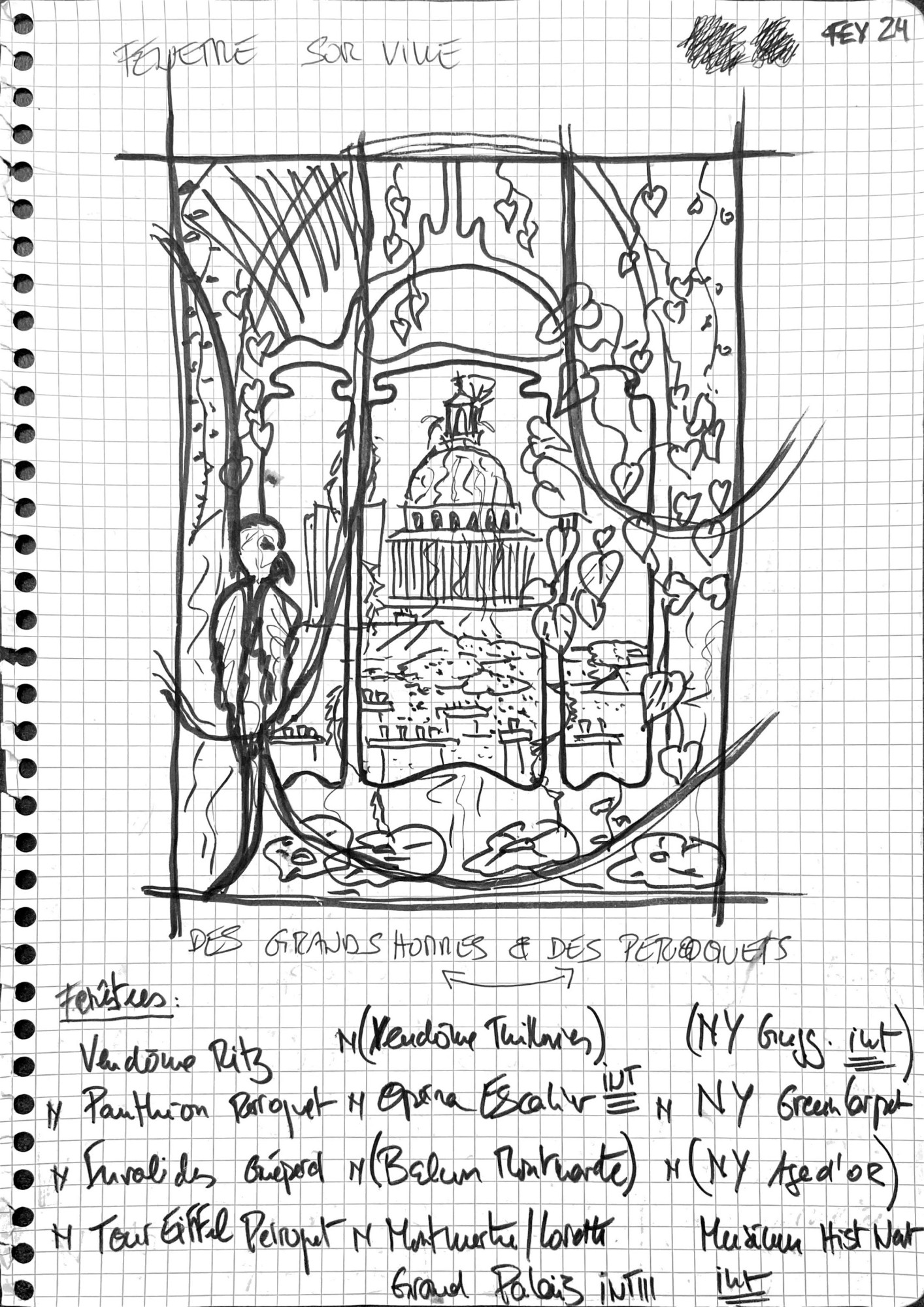

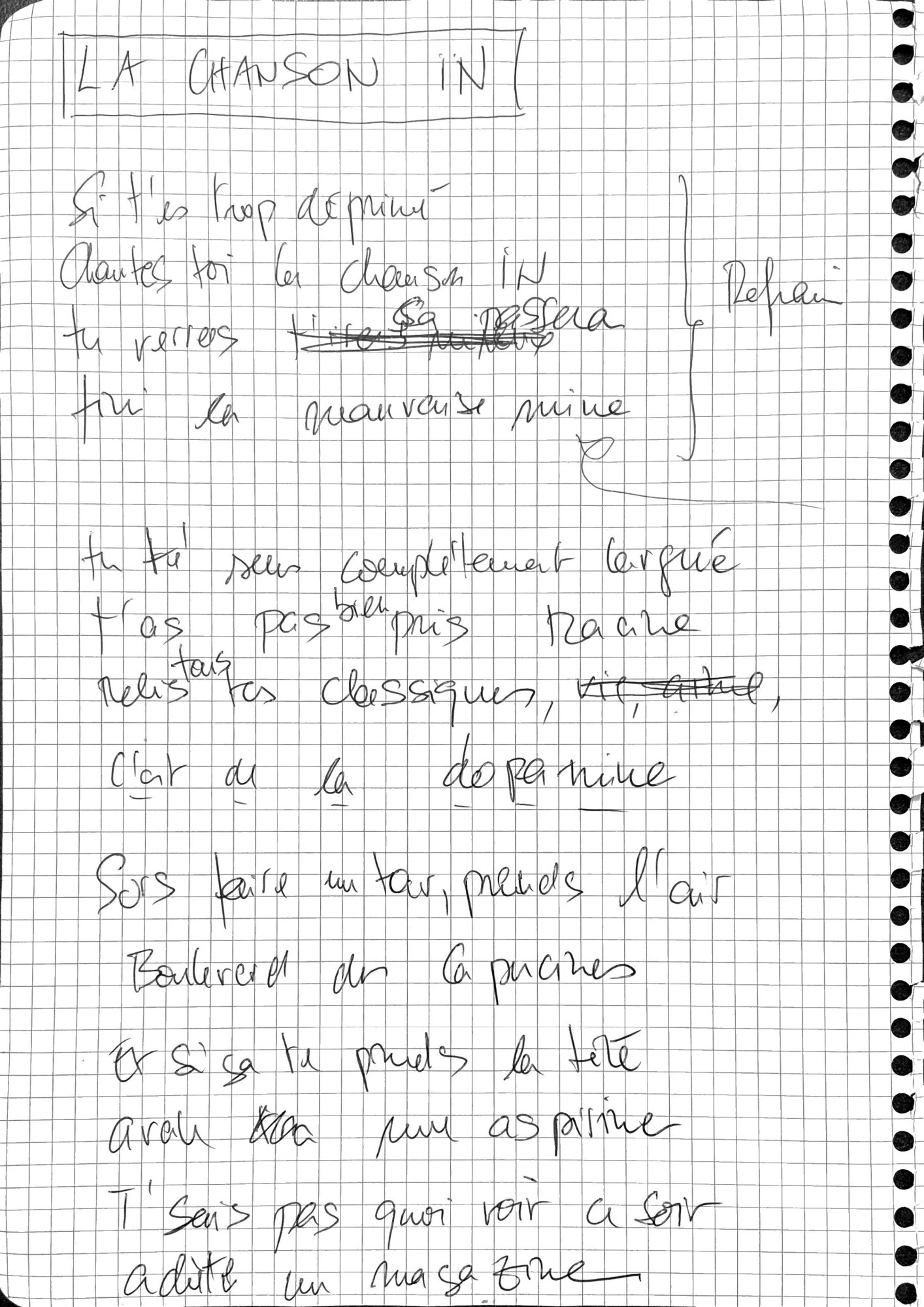

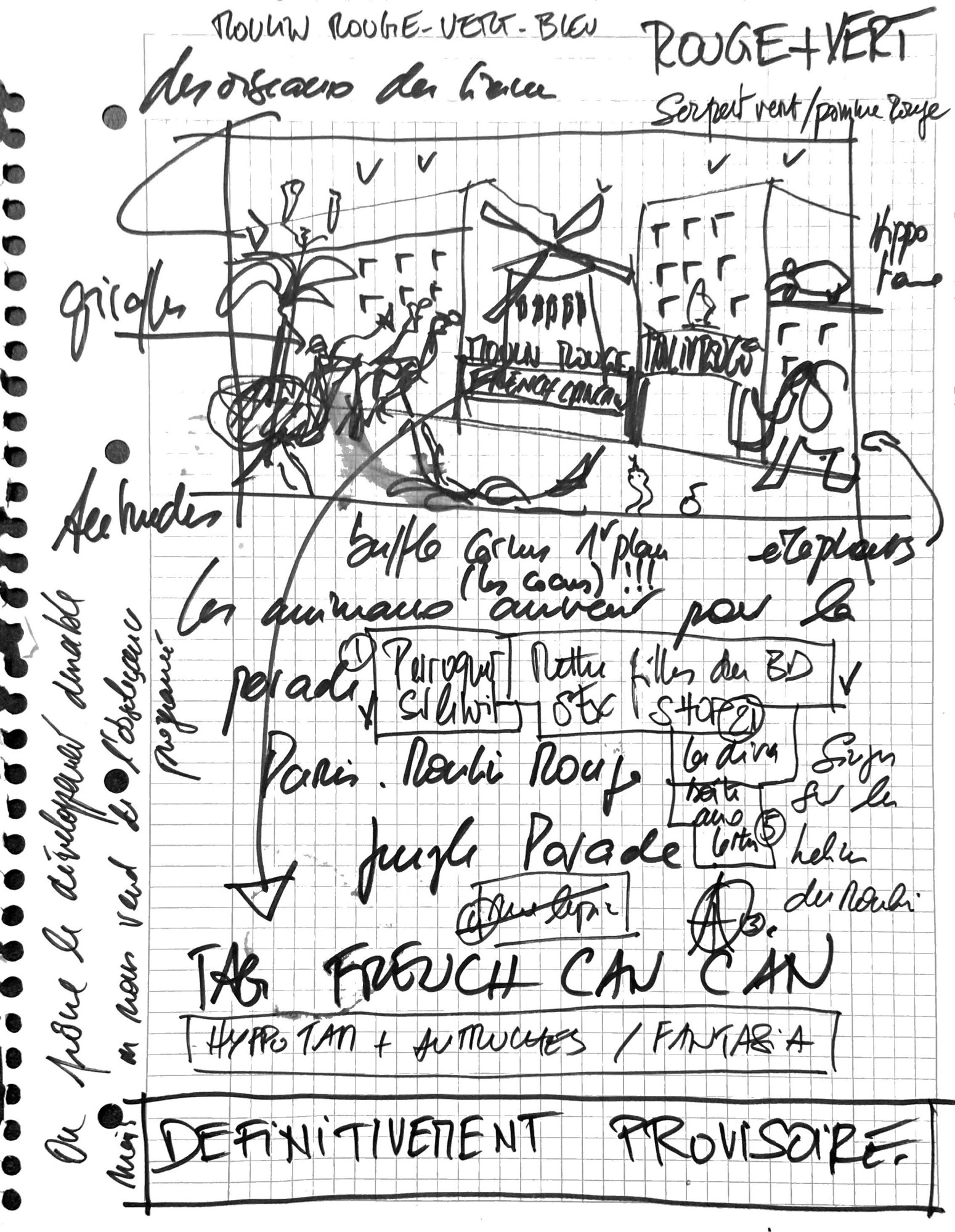

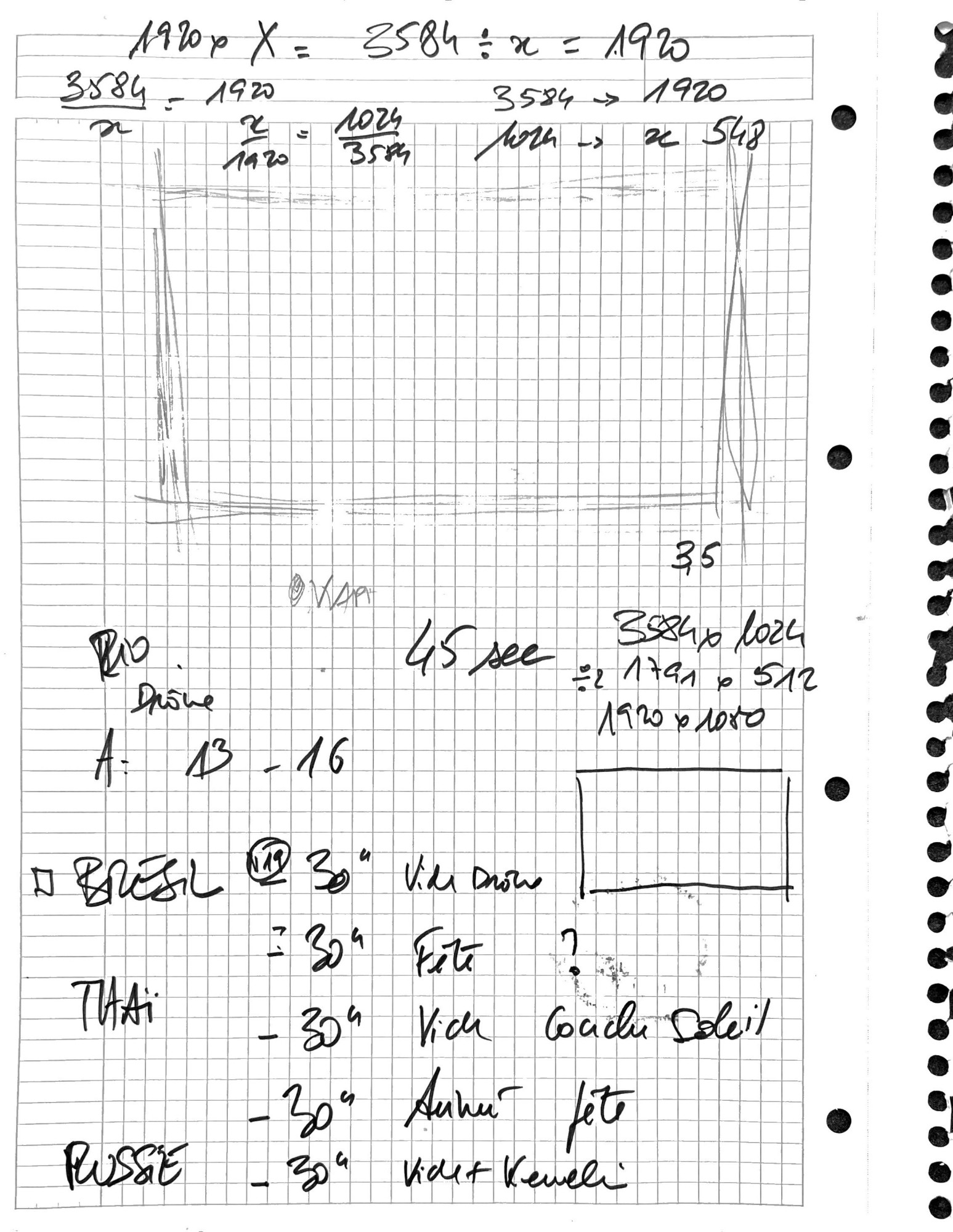

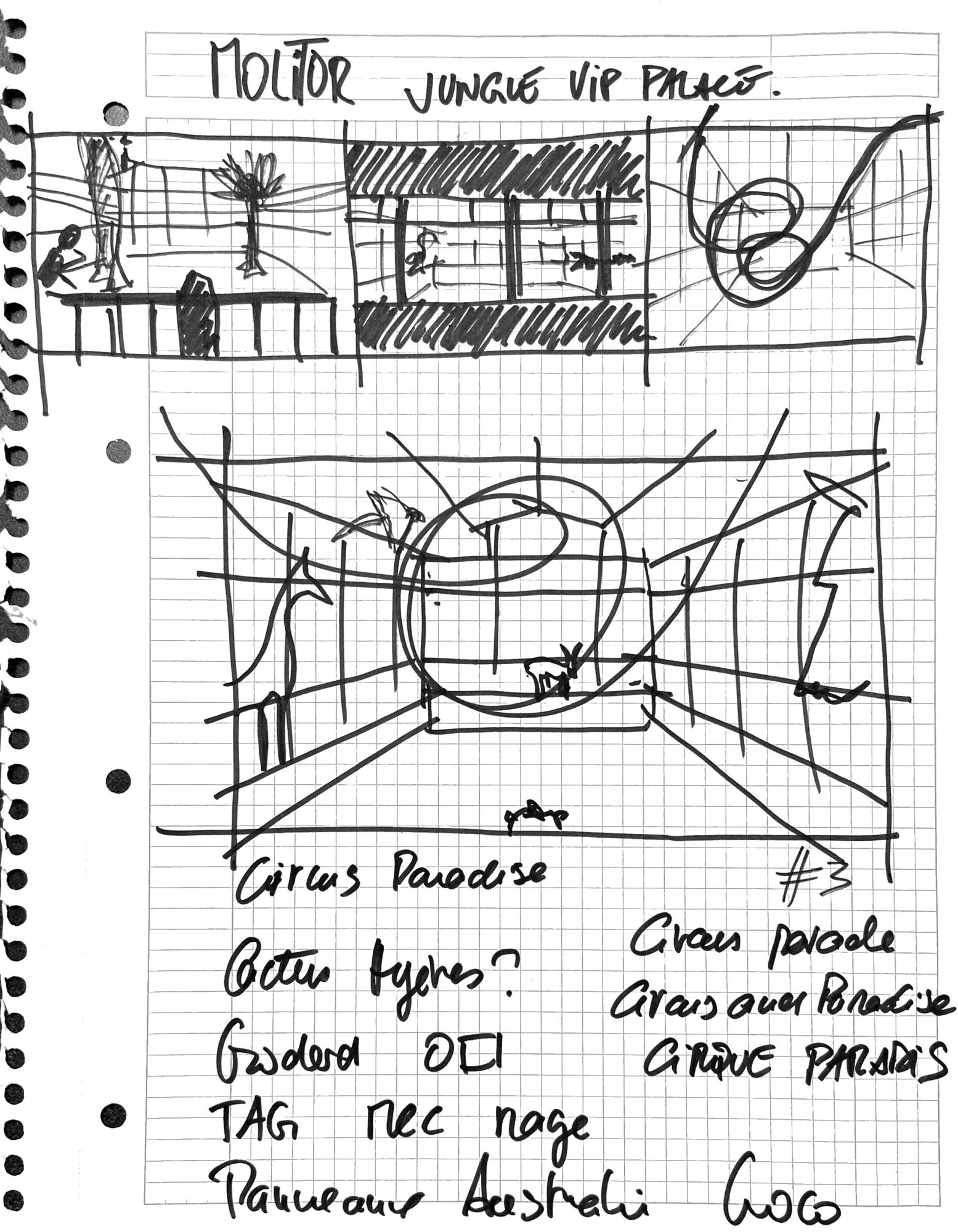

L’importance du dessin

EL : Tu réalises toujours un croquis avant de travailler une image. Pourquoi ?

CME : Je fais des esquisses comme un architecte. Les détails émergent ensuite. Cela me permet d’imaginer la composition de l’œuvre.

Une approche artisanale et authentique

EL : Tu ne travailles pas avec l’IA?

CME : Non, toutes les photos viennent de mes propres prises de vue. Ensuite, je compose en cohérence, pour que tout semble avoir poussé naturellement.

Un monde possible

EL : Penses-tu que ces paysages sont réalistes ?

CME : Il suffit de le vouloir. La nature a rapidement repris ses droits pendant les confinements. Ce sont des scénarios possibles.

Une trace dans le temps

EL : Tu sembles jouer un rôle de passeur. Est-ce voulu ?

CME : Oui, l’humanité est de passage. Ce qui reste, c’est l’art, l’architecture, la trace laissée.

EL : Oui, c’est une réflexion très juste. Merci, Chris. Ton travail, tes oeuvres, sont la contre-culture de la ville, de la vie, compatible avec l’art contemporain.

IL ÉTAIT UNE FOIS DEMAIN

Chris Morin-Eitner : Architecte de la nature et visionnaire d’un futur réinventé

« Paris vu par Chris Morin-Eitner vit sous les lianes, qui s’accrochent aux pieds de la

Tour Eiffel et escaladent l’Arc de Triomphe », écrit Paul Ardenne. Cette image illustre

à merveille l’approche unique de l’artiste-photographe qui, dans sa série Il était une

fois demain, imagine un futur où la nature a pleinement repris ses droits.

Chris Morin-Eitner est avant tout un photographe visionnaire. Contrairement

à ceux qui s’appuient sur l’intelligence artificielle, il crée ses univers luxuriants en

s’appuyant sur une photothèque unique qu’il a patiemment constituée au fil de ses

explorations dans les jungles et savanes du monde entier. Il est l’auteur de chaque

image qu’il capture. Tel un « peintre numérique », il superpose, hybride et assemble

ses clichés pour transformer des mégalopoles historiques ou contemporaines

en scènes poétiques et oniriques, où la végétation luxuriante cohabite avec des

bâtiments iconiques sublimés.

Dans Il était une fois demain, il ne se contente pas d’imaginer la nature envahir nos

villes ; il nous invite à réfléchir sur notre rapport au monde. Ce travail, visionnaire

dès sa genèse, pourrait désormais s’intituler Il était une fois aujourd’hui, tant

ses œuvres résonnent avec les enjeux environnementaux actuels. En créant ces

paysages utopiques, il ne fait pas que prédire un avenir possible, il propose des

solutions. Son message est clair : repenser l’urbanisme pour restaurer l’harmonie entre

l’homme et son environnement.

Avec un talent mêlant une formation d’architecte et un œil d’explorateur, Chris Morin-

Eitner nous rappelle que la nature est une alliée essentielle, une force capable de

réinventer nos vies et notre planète. À travers ses œuvres, il prouve aussi qu’un

artiste, avec un grand A, peut être un guide. Ses photographies, composées sur les

murs, résonnent aussi puissamment qu’un discours, et nous invitent à envisager

un futur où l’art et la nature convergent pour redonner sens à notre monde.

Eric Landau

L’artiste, seul dans son atelier, crée une œuvre qui, par une alchimie

mystérieuse, entre en résonance avec une personne. Au cœur de

cette rencontre fortuite se trouve le galeriste, passeur d’art et témoin

de cette destinée préécrite. La magie de ces correspondances est

amplifiée par les œuvres visionnaires de Chris Morin-Eitner, qui font

de moi un passeur, un Hermès.